少し昔の道具・北欧の器

自然から生まれた形を使う

スウェーデンの女性に

「あなたは私の古いコート」

と言われたらそれは

「ぴったり包んでくれる大好きな人」

という意味。

そんな人、

なかなか見つけられないけれど。

今より人と自然が近かった時代、

自然からのインスピレ―ションを

たくさん受けて造られた

食器や道具にも

心にぴったりくるものを

感じることがある。

シンプルなのに、心地よい深みを

感じることがある。

そんなに古いものではなく

「なんだか懐かしい」くらいの

アンティックたち。

古い道具・北欧の器

story_Ruska

dinnerware

2019_05_21

枯れ葉色の食器

アラビアのルスカ

その時僕は、ストックホルムの友人の家で料理を作っていました。きのこがたくさん採れる国、そして日本食が人気の国なのです。カールヨハン(ヤマドリタケ)に醤油を塗りオーブンへ。さあどんな皿に盛りつけようか? 棚の上にあった黒っぽい焼き物に、吸い寄せられました。「これ使ってもいい?」

それがルスカとの出会いでした。ぱっと見は日本の焼き物に似ていますが、手に取ると何か違う。色艶景色は抑えられ、その分プリミティブで、しっかりした形がありました。マットな触り心地も独特だった。

日本でも北欧スタイルの人気は高いですが、やはり妙に軽くデザインされている。そういう「日本的北欧風」に一番欠けのが、ルスカにある丹精な重さなのだと思います。ルスカを見ると、スウェーデンの田舎家の、太い木の梁を思い出す。金を使う贅沢ではなく、古いものを愛し、自然に満たされる喜びを思い出す。

日本に帰り、目に留まると少しずつルスカを買いました。一万円あれば、17㎝のプレートが3枚買える。西荻窪とか、国立とかの、駅から少し離れた雑貨屋、ルスカを置くような店はそれだけで、価値観が違うように思えたものです。

ルスカのシリーズはフィンランドのアラビア社で1961年から1999年まで、約40年間製造され、日本を含めた世界中に輸出されました。C&Sやココットなど40はどのアイテムがあり、濃いこげ茶と、赤茶が混じりあっているのが特徴です。ルスカというのはフィンランド語で「秋色、枯れ葉」という意味です。たった2色の混じりあいですが、黒が勝ったり、赤が勝ったり、一つとして同じものがありません。

ルスカをデザインしたウラ・プロコペは美しい女性です。彼女が花柄をハンドペイントしたアネモネとロスマリンなどは、ルスカと全く同じ、S-Modelという型を使っています。友人がロスマリンのC&Sを持っていて、遊びに行くと、いつも手に取ってしまう。おおらかな柄と筆致が歌いだしそうです。S-Modelには他にも、白に茶色のラインが入ったカレリア、大胆な放射模様のコスモスなどがあります。ルスカがつや消しなのに対し、艶があり、フルーツを乗せると瑞々しく輝きます。ルスカはナッツの方が似合うようです。

S-Modelの中でも、縦長の小さなC&Sが秀逸です。小さなハンドルが少し低い位置についていて子ウサギの耳のようです。ソーサーの造りは実に端正で、ボルボやハッセルブラッドにも通ずる、厚み、正確な安定を感じさせます。華やかで柔らかいロスマリンを描いた女性がこれを作ったというのはちょっと驚きです。

テーブルアレンジでのルスカは、扱いやすいようで、なかなかに難物かもしれません。それだけに上手く使えた時はとても嬉しい。カボチャの煮物を小さいココットに入れたなら、カルダモンを振ってみてもいいでしょう。何かぴりっと光るイメージを求めてくるのが、ルスカなのです。しかし繊細すぎたり、軽いものは似合わない。小手先で遊ぶと失敗します。

ルスカはたいへん強い磁器ですから、そのままオーブンに入れられる。イワシのソテーにチーズを削り、ナツメグとタイムを振ってオーブンへ。玉ねぎやジャガイモも、もちろん合いますね!

冬を愛せない者は北欧では暮らせない。白い雪世界の中で、赤さび色に塗られた家と、暖炉の焦げた茶色がある。そんな暮らしの揺らぎない強さ、優しさが、女性から生まれたのは、むしろ当然かもしれません。

食器というのは、ダイニングに流れる音楽のようなものです。1962年生まれの僕は、同時代を生きてきたルスカといるのが心地よい。自由な創造と確かな重さのある、あの頃の音楽を今でも時々かけるように、ルスカは僕のテーブルに現れるのです。

ルスカ

×

自然のinspiration

旅に出たら、田舎の風景を見て歩きます。

お金を使ってもてなされ、満足して元の暮らしに戻るなら何も変わりません。

自然と共に暮らしている農夫や漁師と話し、彼ら、彼女らが暮らしている町、家、着ている服、知恵と経験が詰まった道具を見れば、自分の日常の物足りなさに気づく、過ちに気づく、それを変革したくなってくる。そんなメッセージをつかむために旅をしてきたのです。

豊かな先進国でありながら、北欧の国々はやはり、自然の力と、恵を我々以上に感じていました。冬の厳しさ、長さと暗さ、解放の夏。どんなに文化が進んでも、抗えない自然の力を認め、それと共に生きる。そして自然を楽しむことが最上、最高の喜びだと知っている。自分たちらしく生きる幸せ。無理のない、賢く、美しい暮らし。それが北欧デザインの美しい理由です。

北欧には弱々しいものも、媚びたものも、傲慢な物はありません。自然と向き合う人にとって、あたりまえのことなのです。

南スウェーデンの田舎町、オーヒューズは本当に美しかった。赤錆色に塗られた柱、漆喰の白壁。苔が固めた板葺きの屋根。草の中の家。数百年を経た家の前に立ち、僕は未来を見ているように思えた。これほどに自然を感じられるなら、必ず正しい生き方ができると思えたのです。

密集した都市で暮らすのではなく、もっと田舎に住み、オンラインで買い物したり会議したり。そういう未来が来るのでしょう。そして生きていくのは自然と一緒。

スウェーデンの小さな島で妻と暮らす男は、廃校になった小学校に、いつかまた子どもたちが帰ってくると信じ、三つしかない教室を毎月掃除していました。その日が来るのは遠くないかもしれません。

変わらずに帰るリゾート旅行ではない、本物の変革です。もっと幸せにならないといけません。そのためにはあなたの一番大切なものを探し出さなければいけません。

古い道具・北欧の器

story_fire-king

dinnerware

2019_11_04

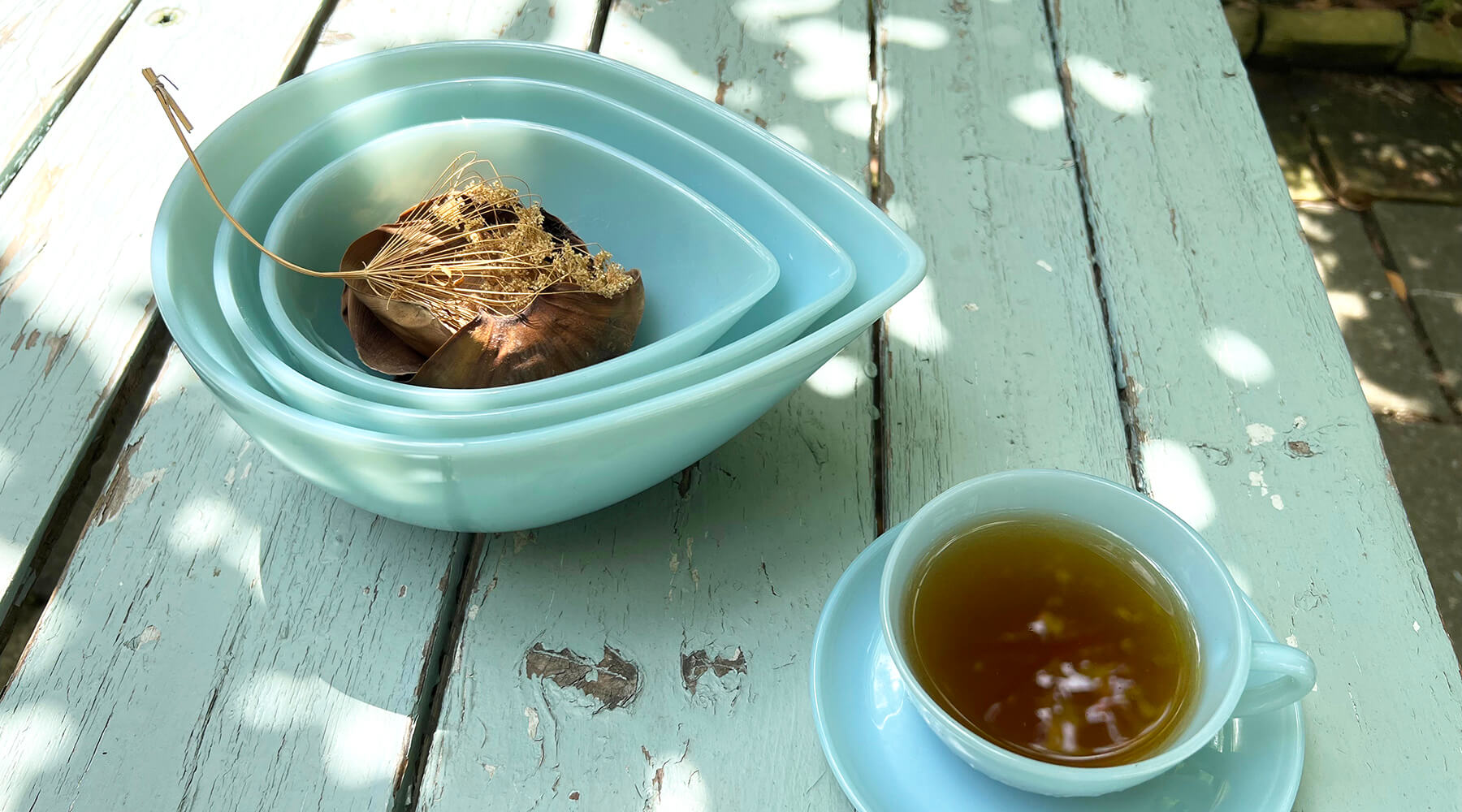

翡翠色のミルクガラス

ファイアーキング

仕事で使う什器を探し、ふらっと入った輸入雑貨屋に、シンプルだけれど、どこか古風で、とても洗練されたマグカップがありました。オフホワイトのミルクガラスに、大きな茶色の木の葉が三枚描かれている。もともと高価ではない、普段使いのものだろうに、まったく外連味なく、しっかりと描かれ、デザインされていることに、とても好感を持ちました。

見たこともない、どこの国かも分からなマグカップ、僕の最初のファイアーキングは、今思えばまるでファイアーキングらしからぬ、マイナーなシリーズのもので、それ以来店でもネットでも、一度も同じものを見たことがないのです。

ファイアーキングは1941年から1986年まで、アメリカのアンカーホッキング社が作った食器のシリーズで、厚みのある耐熱ミルクガラスで有名です。

スヌーピーやディズニー、ファーストーフード店のマークなど、ポップな絵柄をまとってアメリカ中を席巻し、世界に渡りました。今でも尚人気が高く、世界中にコレクターがたくさんいます。豊かなアメリカの全盛期を体現する、最も有名な大衆食器と言ってもいいでしょう。

たくさん作られたものですから、そんなにお金を払わなくて買える。ジュダイ(翡翠色)のC&Sなら二組で一万円くらい。ミルクガラスに珈琲が透けるのも美しく、僕が最もよく使うC&Sの一つです。

その後、僕の棚のファイアかーキングは少しずつ増小さなイベントのオープンカフェなら、それだけでやれるくらいになりました。そのほとんどがシンプルな無地のものばかり。ポップなキャラクタープリントがあるよりも、ぽてっとした形がよくわかる無地が好きなのです。アールヌーボーというには、あまりにもシンプル、古代ギリシャ風というにはポップで自由な形。豊かな時代を映したおおらかさが、僕にはとても心地よい。

20代の初め、友達3人とシェアしていた米軍ハウスにも同じ感覚がありました。僕らを完全に開放したミッドセンチュリーアメリカの香り。あのころ、ジュダイのマグを一つでも持っていたら、あの木の床のダイニングで珈琲を飲めたらどんなだったろう? と、時々思うことがあります。

厚いガラスは、レストランや家庭で、ガンガン使われ、食洗機で洗われてもへこたれなかったのでしょう。タフな使い勝手と、とろけるような丸み。今の時代のどこにあるのか分からない、心地よい重さがあるのです。

ファイアーキング

×

自然のinspiration

仕事でもプライベートでも、たくさんの写真を撮ります。光が正面から当たっているよりも、物の裏に回り込み、透過する光で撮るのが好きです。逆光のドラマチックな表現をねらうわけではないのです。若葉は柔らかく薄い、その質感を撮りたいからです。光が透ければ、その葉の薄さが分かります。血の通う葉脈も、表面の繊細な毛も、リズミカルに重なる心地よさも。

5月の雑木林に行ったなら、コナラやミズキやホウノキの、大きな木の下へ寝転んで、広がる枝を見上げてください。万華鏡のように重なり揺れる緑の、なんと美しいことでしょう。

「ああ、あれはハナミズキね」それだけで通り過ぎるなら、世界は何も変わりません。 ゆっくりと木の周りを回り、木の下に入り、自分の心に響く視点を探しましょう。

ハグロトンボは森陰にいます。あの黒い翅と青く光る体は、森陰の色なのです。頼りないようにふわりふわりと飛びますから、手でとれそうにも思えますが、絶妙に間合いを取っていて、近づけばすっと飛び上がる。ただ虫は動くものに反応しますから、虫が分からないくらいゆっくり近づけば、かなり近くに寄れるのです。

葉の上にとまったハグロトンボは、しばらくすると深呼吸を始めます。いや、本当は翅のストレッチかもしれません。翅をゆっくり大きくひろげ、はっと閉じる。その時に翅が重なり、光が透ける。森景のショータイムです。さっきまでぷいっと逃げていたハグロトンボが、私だけのために踊ってくれる!

夏の森陰の濃い青が、海底のようにゆらゆら揺れて、その青と黒のつらなる中をすいすいと渡ってゆくハグロトンボ。そこは身近な自然の映画館です。

古い道具・北欧の器

story_Quistgaard

dinnerware

2020_12_29

年末をダンスクで

クイストゴーのデザイン

「だいどこ道具ツチキリ」の敬子さんからメールがあり、頼んでいたダンスクのオーブンパンが入ったとのこと。

さっそく井の頭公園の裏にある「ツチキリ」へ行ってみれば、望んでいたチョコレート色のパンが四つ。その中から浅いもの、深いものの二つを購入することにしました。安くはない買い物ですが、僕はこの二つのダンスクが自分の家に似合うのか、何をしてくれるか、充分考えぬいていたし、ショップやオークションの相場も見ていましたから、あとはコンディションとちょっとした仕様を確認するのに、3分とはかからなかったのです。

ダンスクとは「デンマーク風」という意味。1954年にアメリカで設立された会社です。

ダンスクだけでも4000以上の製品を送り出したデンマーク人の大デザイナー、イエンス・クイストゴーは、彫刻、絵画、金工、木工、ガラスも扱う技術も持っていました。

どっしりとした形を持ちながら、自然素材の心地よさ、繊細なラインの美しさを持つそのデザインは、物質文明の限界が見え始めていたアメリカに、ほっとするような誠実と安定のような物を与えたのではないかと思います。

日本で北欧ブームが起こったのもバブルがはじけてしばらくした頃で、浮かれた物質文明へのアンチ、「静けさを持つデザイン、ライフスタイル」として、必然的に来たものだと思います。戦争に負けた日本は、アメリカの豊かさを目標に走ってきた。走りに走って、「おかしいぞ!この先の道が見えなくなった!」という時、自然と目が行くところ、それがダンスクであり、北欧スタイル。豊かさの先を見せてくれるスタイルだと僕は理解しています。

さて、そういうわけで、僕に家にやってきたダンスク・コペンスタイルのオーブンパン二つ。まず独特な美しさを持つ3点支持の取手に目が行きます。フランス製ル・クルーゼのキャセロールと比べると、ダンスクはずっと繊細で面白味がある。

僕の家にはオーブンがありません。電子レンジも掃除機もない。ガス台に付属のグリルがあり、これでやれないことはやらないと決めたのです。試してみると、浅い方のパンがぴったりグリルに入った。さっそくマイタケ、ジャガイモ、玉ねぎをグリル。最後に月桂樹の枝で煙を出し、アンチョビオイルをかけました。

グリルに入らなかった深いパンには、葉っぱのついた金柑をいっぱいに入れました。幸せな年末! 思った通り、それ以上にダンスクは僕を満たしてくれたのです。

クイストゴーのデザイン

×

自然のinspiration

雪が降る前に里山を歩き、枯草を見て歩きます。雪が降れば倒れ、潰されてしまう。クリスマスまでの一か月が、美しい枯草の季節です。タンポポのような綿毛を付ける、キク科のカシワバハグマが林の中にたくさんあります。地上部はもうすっかり枯れ、あとは風が吹くのを待つだけです。

蔓植物にも綿毛を飛ばすものが沢山あります。テイカカズラの実は、吊り下がった二股の細長い鞘です。それが二つに割れ、ねじれて、次々に綿毛が出て来ます。タンポポの綿毛を大きくしたようなパラシュート部隊が、飛行機から次々と飛び降りていくようです。

湿地に入っていくと、茶色いサボテンのような草が、立ち枯れています。夏に白い大きな花を咲かせたウバユリです。大きな実の中には羽の付いた種が沢山入っていますが、出口が上を向いているので、風が吹かなければ種は出ません。少しでも遠くへ種を飛ばす工夫です。

ウバユリの実を見ていると、なんとなくダンスクの三点支持の取っ手を思い出しました。この実を上から見ると三つに割れるからかもしれません。あるいは大きな実を支える花柄の、曲線の美しさでしょうか?

枯草や草の実を花束のようにまとめ、家に持ち帰りました。窓辺のダンスクの横に置くと、形がよく響きあい、なんだか琺瑯のパンと枯草が、話をしているように見えるのです。

ダンスクのチーフデザイナーだったイエンス・クイストゴーは、植物の形の美しさ、面白さ、構造の強さ、神秘性までを、相当に見ていた人だと想像できます。道具としての扱いやすさも考え抜かれていますが、素敵なのは、そこに彼ならではの独特のひらめきがあること。一つ一つの植物たちが、まったく違う生き方を発明したように、クイストゴーもデザインをしていたと思うのです。

古い道具・北欧の器

story_wood plate

dinnerware

2019_06_05

“みなも”のように

木目は揺れて

木の器

木目が美しく出ているような木の器には、白い陶器のそれとはまったく違う使い勝手があるようです。

僕はあまり作りこまれていない、素材感があるものを乗せるのが好きです。例えば木の実の類とか、野草の形が分かるように盛り付け、味噌だけ付けていただくとか。

グリルで焼く野菜とか、きのこの料理もよく合います。焦げた色というのが、木の色と響きます。そこにハーブを乗せるなら、青いものでなく、枯草のようにしたものを、枝付きで出すのが好みです。一見ラフなようで、引き込まれる形があるということです。

先日は鬼子母神の手創り市で、素晴らしい作家さんに出会いました。まずその形の新鮮さにぐっと目を奪われ、次に削りの上手さ、繊細さに驚いた。何かを盛り付けた様を思い浮かべると、また別の世界が見えてくる。迷ったあげくに、小さな平皿を二枚買いました。なんでもないような胡桃だとか、小さな焼き菓子なんかを乗せるととてもいい。丹精な緊張が心地よい。

木の触感が心地よいという人は多いでしょう。いい作家さんたちは、みなそれぞれにその感覚を持っている。それに共感し、おもわず頷いてしまうことがある。木の器からは焼き物以上にダイレクトに、作家の生の感覚が伝わってくるように思います。

それまで聴き逃していた音楽とか、読まなかった小説とかを、尊敬する友人、知人が好きだと分かると、ぐっと入っていける事があります。いい作家の器にもそれに近いものがあり、眠っていた領域を広げ、感じ取れるようにしてくれる。その覚醒の中で、一粒のチョコレートを食べる楽しみというのがあるのです。

木の器の良さといえば、触り心地のよさ、木目の美しさとともに、「温もり」があります。冬の朝のトーストは木のどんぶりでいただくに限る。トーストを縦三枚にカットして、木のどんぶりに入れ、そこに温めた蜂蜜をトローリロリロとかけ。底に流れた蜜に、さらにパンを浸していただきます。

木の器

×

自然のinspiration

生きている木には思想があります。暗い森の中に後から生えた木は、とにかく体を細く伸ばし、曲がりくねってでも他の木の上に出て、光を受けて生き延びようとする。

最初から暗さに強い木もあります。それなら慌てることは何もない、暗い中でゆっくりと幹を太くして、いつかぐっと頭を出したら、枝を張って森を暗くし、暗い中でも生きられる自分の子どもをたくさん育てる。

明るい原っぱの真ん中に、他に何おの妨げもなく、堂々と生きる木もあります。体は縦より横に広がって、丸くこんもりとした樹形になる。ヤマザクラなのにソメイヨシノのような姿になることもあるのです。

大きくなればなるほど、その思想は確固たるものになってゆく。思想というより勝者の哲学。正しい生き方を選べたものしか、生き残ることはできないからです。

優れた木工作家の多くは、自分の使う木の思想を知っています。家柄も、境遇も知っている。古材を使う作家なら、それが湖に千年沈んでいたとか、農家の床の間に200年使われていたとか、そんなことまで知っている。そういう木の物語を受けて、活かして、もう一度光を当てるように作る。

そういう木の思想、物語は、木がいよいよ器になって、僕らが使うという時には、忘れてしまってかまわない。何がどうあれ、大切なのは今、この時の勝負ですから、下手な料理をやっておいて、「この器は実は銘木から生まれたもので」などと言ってもだめなのです。忘れてしまって料理して、どこかにそれが見えている。そんなことでいいと思います。